x86历史:实模式和保护模式

本文部分转载自:https://www.cnblogs.com/neo-01/p/13858397.html

原标题:《实模式、保护模式和虚拟模式是X86中的概念》

原作者:海之石

在做MIT6.828 Lab1的时候,我一直不理解:为什么会有“实模式”和“保护模式”这几个东西?

实际上,这是Intel CPU为了兼容性而引入的机制。要解释清楚这些东西,要从x86的历史说起。

长话短说

- 实模式下,CPU将段寄存器的值作为偏移量,将逻辑地址转换为物理地址。

- 80286保护模式下,分段机制查询段描述符表,将逻辑地址转换为线性地址。这个线性地址等于物理地址。

- 80386保护模式下,分段机制查询段描述符表,将逻辑地址转换为线性地址。分页单元查询页表,将线性地址转换为物理地址。

“虚拟地址”一般指软件层面使用的地址,即上面的“逻辑地址”。

以下是正文部分。

在x86之前

在微处理器的历史上,第一款微处理器芯片4004是由Intel推出的,那是一个4位的微处理器。在4004之后,intel推出了一款8位处理器8080,它有1个主累加器(寄存器A)和6个次累加器(寄存器B、C、D、E、H和L),几个次累加器可以配对(如组成BC、 DE或HL)用来访问16位的内存地址,也就是说8080可访问到64K内的地址空间。

现代的CPU,地址空间的位数一般比数据总线宽度小很多,比如9代酷睿i5是64位的CPU,但物理地址只有39位。但在上个世纪,对于早期的Intel处理器,情况是相反的。

另外,那时访问内存都是直接使用物理地址。因此程序中的地址必须进行硬编码(给出具体地址),而且也难以重定位。这就不难理解为什么当时的软件大都是些可控性弱、结构简陋,数据处理量小的工控程序了。

分段

x86 memory segmentation - Wikipedia

1979年Intel开发出了16位的处理器8086,标志着Intel X86王朝的开始。这也是内存寻址的第一次飞跃。之所以说这是一次飞跃,是因为8086处理器引入了一个重要机制——分段(Segmentation)。

8086处理器的寻址目标是1M大的内存空间,于是它的地址总线扩展到了20位。但是,一个问题摆在了Intel设计人员面前。虽然地址总线宽度是20位的,但是CPU中“算术逻辑运算单元(ALU)”的宽度,即数据总线却只有16位。也就是,可直接加以运算的指针长度是16位的。

如何填补这个空隙呢?可能的解决方案有多种。例如,可以像一些8位CPU中那样,增设一些20位的指令专用于地址运算和操作,但是那样又会造成CPU内存结构的不均匀。

当时的PDP-11小型机也是16位的,但是其内存管理单元(MMU)可以将16位的地址映射到24位的地址空间。受此启发,Intel设计了一种在当时看来不失为巧妙的方法,即分段的方法。

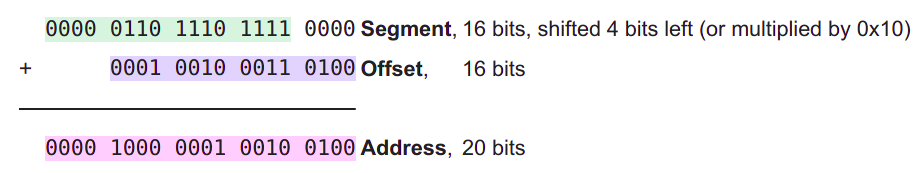

为了支持分段,Intel在8086 CPU中设置了四个段寄存器(Segment Register):CS、DS、SS和ES,分别用于可执行代码段、数据段、堆栈段及其他段。每个段寄存器都是16位的,对应于地址总线中的高16位。每条“访内”指令中的内部地址也都是16位的,但是在送上地址总线之前,CPU内部自动地把它与某个段寄存器中的内容相加。因为段寄存器中的内容对应于20位地址总线中的高16位(就是把段寄存器左移4位),所以相加时实际上是内存总线中的高12位与段寄存器中的16位相加,而低4位保留不变。这样就形成一个20位的物理地址,也就实现了从16位虚拟地址到20位物理地址的转换,或者叫“映射”。

段式内存管理带来了显而易见的优势,程序的地址不再需要硬编码了,调试错误也更容易定位了,更可贵的是支持更大的内存地址。程序员开始获得了自由。

保护模式

why 80286 segment is 64k - Google 搜索

技术的发展不会就此止步。随着内存容量的增大,1MB也渐渐无法满足要求了。

Intel的80286处理器于1982年问世了。它的地址总线位数增加到了24位,因此可以访问到16M的内存空间。更重要的是从此开始引进了一个全新理念——保护模式(Protected Mode)。这种模式下内存段的访问受到了限制。访问内存时不能直接从段寄存器中获得段的起始地址了,而需要经过额外转换和检查。

为了和过去兼容,80286内存寻址可以有两种方式,一种是先进的保护模式,另一种是老式的8086方式,被称为实模式(Real Mode)。系统启动时处理器处于实模式,只能访问1M空间。如果需要访问完整的16M空间,可以切换到保护模式。

但是,要想从保护模式返回到实模式,你只有重新启动机器。还有一个致命的缺陷是,80286虽然扩大了访问空间,但它仍然是个16位处理器。这限制了每个段最大为64KB。

一个段是64KB,那么四个段寄存器合起来就是256KB。如果要访问更大的空间,就要切换段寄存器的值。这个切换比较耗时。

因此这个先天低能儿注定寿命不会很久,很快就被天资卓越的兄弟——80386代替了。

进入32位的时代

386 additions to protected mode - Protected mode - Wikipedia

时间来到1985年。80386(也叫i386)是一个32位的CPU,也就是它的ALU数据总线是32位的。同时它的地址总线与数据总线宽度一致,也是32位。因此,其寻址能力达到4GB。同时,80386的保护模式中增加了很多特性,比如在分段之后增加了分页(Paging)。

从理论上说,当数据总线与地址总线宽度一致时,其CPU结构应该简洁明了。但是,80386无法做到这一点。作为X86产品系列的一员,80386必须维持那些段寄存器的存在,还必须支持实模式,同时又要能支持保护模式。

在32位总线的条件下,分段机制得以增强,段的最大长度增加到32位。

这一下真正解放了软件工程师,他们不必再费尽心思去压缩程序规模,软件功能也因此迅速提升。

从8086的16位到80386的32位处理器,这看起来是处理器位数的变化,但实质上是处理器体系结构的变化。从80386以后,Intel的CPU经历了80486、Pentium、PentiumII、PentiumIII等型号。虽然它们在速度上提高了好几个数量级,功能上也有不少改进,但基本上属于同一种系统结构的改进与加强,而无本质的变化。所以我们把80386以后的处理器统称为IA32(Intel Architecture, 32-bit)。

再后来呢?

直到今天,x64的机器虽然使用64位的保护模式,但刚启动的时候还是以实模式运行。所以x86的向下兼容性很强。

不过,随着分页机制的引入以及64位处理器的发展,分段机制渐渐被现代OS抛弃。各个段寄存器要么废弃不用,要么被用于别的用途。

混乱的称呼

上面说到,80386后来被更名为i386。此处的“i386”指的是处理器型号。

但是,IA-32有时候也被称为i386。此处的“i386”指的是一个指令集。举个例子,你在Ubuntu 16.04的下载页面里会看到ubuntu-16.04.6-desktop-i386.iso这个版本。

补充:实模式与保护模式分段机制的区别

实模式下的分段机制非常简陋,就是个算术运算,把虚拟地址加个偏移量就是物理地址。80286引入了保护模式,其分段机制有所变化。

操作系统课上学过,分页会有页表。类似地,分段也有“段表”,用来保存每个段的基本信息。每个段的基本信息包括段的名称、大小、基址等,称为段描述符(Segment Descriptor)。这些描述符组一个“段表”,放在内存中。

实模式的段寄存器保存的是段基址,而保护模式的段寄存器指向“段表”中的某个项。

此外,保护模式下,段描述符中包含该段的属性,比如是否可写、是否可执行等。而在实模式下,是没有这些权限检查的。